Il 22 gennaio di cent’anni fa moriva Benedetto XV, al secolo Giacomo della Chiesa. Molto caro a Joseph Ratzinger, è ricordato dai più per le parole sull’«inutile strage» della Prima Guerra Mondiale e l’impegno per la pace. Ma ebbe meriti in tanti altri campi, dai rapporti con gli orientali alla risoluzione della questione modernista. E favorì la musica sacra, promuovendo la riforma di san Pio X, suo immediato predecessore.

Continua a leggere “Benedetto XV, un papa profetico (ma trascurato)”Tag: Giacomo Della Chiesa

Studio approfondito per il Centenario dalla morte di Benedetto XV (1854-1922)

Vogliamo raccontare di questo Pontefice un poco dimenticato, oppure… usato solo e quasi distortamente, per la famosa frase della “inutile strage”, rivolta alla Grande Guerra dove, però, si è dimenticato come questo appello intendeva molto altro che una semplice pace terrena tra i popoli.

Un Anniversario silenzioso al quale noi, invece, vogliamo dare risalto, fare da eco al magistero di questo santo Pontefice, del quale non è stata avviata neppure la causa di beatificazione. Tutti lo ricordano solo per due fatti: per la frase della “inutile strage” nel tentativo di fermare la prima Guerra Mondiale; e per il monumento fattogli dalla Turchia riconoscendogli il ruolo del grande Pontefice “per la pace”…

Tutto bello, tutto giusto e tuttavia ricordi fermi, come posati in una sezione di un museo storico… che non danno ragione alla grandezza di questo Magistero pontificio, mentre faremo bene ad approfondire e diffondere.

In questo articolo riporteremo, in modo sintetico, solo alcuni passaggi di quanto abbiamo raccolto in questo studio, che potrete scaricare integralmente e comodamente qui in formato pdf.

View original post 1.569 altre parole

Benedetto XV, un papa mai compreso

Cent’anni fa Benedetto XV salì sul Soglio di Pietro. Inascoltato sulla guerra e criticato in Chiesa. Ma il suo fu un pontificato profetico.

di Matteo Matzuzzi

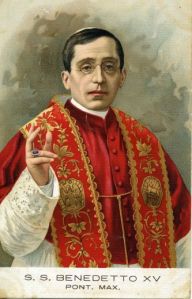

Non aveva nulla del physique du rôle dei predecessori. Gracile, affetto da una forte miopia, di statura assai basso. “Con la sua figura non impressionante e il suo viso privo di espressione, in lui non c’è né maestà spirituale né temporale”, commentava un giornalista americano che l’aveva osservato durante la sobria incoronazione nella Cappella Sistina, nel settembre di cent’anni fa. Lui, il Papa, ne era cosciente: “Mio caro, ti sei dimenticato di me?”, disse all’imbarazzato sarto vaticano che l’attendeva nella Stanza delle Lacrime per spogliarlo delle vesti rosse cardinalizie e rivestirlo con l’abito papale. Nessuna delle tre talari bianche confezionate andava bene, perfino quella di taglia più piccola risultava eccessiva per Giacomo Della Chiesa, da poco eletto Pontefice con il nome di Benedetto XV. Trentotto voti e non uno in più, avrebbero rivelato decenni più tardi i diari del cardinale austriaco Friedrich Gustav Piffl. Esattamente il numero richiesto per l’elezione, tanto che il cardinale Gaetano De Lai, fervente oppositore di quella minuta Eminenza che aveva ottenuto la porpora solo tre mesi prima e ora succedeva addirittura a un Papa santo già in vita come Pio X, s’alzo dallo scranno ancora sormontato da baldacchino e chiese che fosse aperta e controllata la scheda di Della Chiesa. All’epoca, infatti, i voti potevano essere riconosciuti tramite una sigla, sistema di sicurezza che all’occorrenza serviva per controllare che l’eletto non avesse conquistato la tiara grazie al proprio voto. Il fato volle che fosse proprio Della Chiesa uno degli scrutatori, e così poté confermare – carta alla mano – che lui il voto l’aveva dato ad altri.

Finita la procedura a dir poco umiliante, “il piccoletto”, così chiamato fin dai tempi in cui era il pupillo del già segretario di stato Mariano Rampolla del Tindaro, pure lui umiliato undici anni prima dal veto austriaco, ultimo della storia, nel Conclave chiamato a scegliere il successore di Leone XIII, tornò a sedersi aspettando la domanda canonica sull’accettazione. Benedetto XV iniziò così i suoi otto anni di permanenza sul Soglio di Pietro. Anni di bombe e trincee, del guerrone che Papa Sarto aveva previsto e temuto con orrore. Anni in cui il mondo cambiò come forse mai s’era visto prima: il conflitto di trincea con i suoi milioni di morti, la dissoluzione di quattro imperi plurisecolari, la rivoluzione bolscevica, l’esplosione del nazionalismo, l’insorgere della questione mediorientale.

Ma furono anche anni in cui la lungimiranza di un Papa riservato, forse troppo intellettuale e freddo, spinse definitivamente la chiesa nel Ventesimo secolo, con metodi e decisioni che ai contemporanei parvero incomprensibili, tanto da relegarlo ben presto all’oblio dal quale ancora non è riemerso. Capì come le cose stavano cambiando, la direzione che il mondo stava prendendo, basti pensare all’enciclica Maximum Illud, testo “fondamentale perché imponeva al mondo missionario di sganciarsi dal colonialismo europeo”, dice al Foglio il professor Gianpaolo Romanato, storico e autore del recente volume “Pio X – Alle origini del cattolicesimo contemporaneo” (Lindau): “In quell’enciclica si dice chiaramente che i missionari dovevano sganciarsi dal mondo da cui provenivano, imparare le lingue locali e (soprattutto) considerarsi provvisori. Ossia, dovevano darsi da fare per formare un clero locale e, quindi, andare via”. La Maximum Illud – per altro considerato il maggiore pronunciamento papale sulla chiesa nelle missioni fino alla Evangelii Nuntiandi di Paolo VI – “è rilevante anche perché dimostra che in questo caso il Vaticano cerca – come tante altre volte è accaduto nel Novecento – di trascinare la chiesa verso il futuro mentre le chiese periferiche frenavano in maniera assai forte”, aggiunge Romanato. “Benedetto XV vide lontano, ricordava che le missioni non erano proprietà degli ordini religiosi, bensì patrimonio della chiesa. E non si guadagnò di certo la simpatia degli ordini missionari”.

Anche questo è stato Papa Della Chiesa, il cui pontificato è stato ridotto quasi esclusivamente alla inascoltata Nota alle potenze belligeranti dell’agosto del 1917, a quella definizione della guerra come “inutile strage” che creò più risate di scherno che apprezzamenti nelle ottuse cancellerie europee. Di lui esiste un solo filmato di ventuno secondi, collage in cui lo si vede ammantato mentre benedice in San Pietro e a passeggio nei Giardini vaticani, più impacciato che ieratico. Le fotografie sono poche, e sono sufficienti per comprendere almeno in parte perché il suo nome sia ignoto ai più: “Il suo aspetto fisico, così dimesso e poco appariscente ebbe un impatto notevole sui contemporanei. E’ rimasto schiacciato tra due personalità fortissime e con forte appeal sull’opinione pubblica, seppur per ragioni diverse. Pio X per il suo tratto umano e Pio XI per il cipiglio del grande comandante”, spiega lo storico.

Eppure, quello di Benedetto XV è stato un pontificato decisivo, spartiacque tra la Belle époque tramontante e il secolo Ventesimo in tutte le sue tragiche manifestazioni. “E’ stato sfortunato”, nota ancora Romanato: “A determinare la fortuna di un Pontefice c’è anche una componente emotiva, che ha a che fare con la percezione che di lui ha l’opinione pubblica, che è stata grandiosa per Pio X, forte per Pio XI e molto più debole per Della Chiesa”. Walter H. Peters, nella sua “Vita di Benedetto XV” avrebbe sottolineato che con l’ascesa del nuovo Pontefice “qualcosa di romanticamente semplice e casalingo aveva lasciato il Vaticano”. E poi, sul pontificato dell’aristocratico genovese cresciuto nella diplomazia di Rampolla, c’è un grosso punto interrogativo che ha un nome e cognome, Rudolph Gerlach. Cappellano segreto papale e sospettato d’essere il perno di un sistema di spionaggio messo in piedi da tedeschi e austroungarici. Fu accusato anche di avere mantenuto contatti con Vienna e Berlino servendosi della posta diplomatica vaticana.

Uno scandalo capace di demolire il già fragile legame tra quel che all’epoca era la Santa Sede – un residuo del vecchio Stato pontificio, isolata diplomaticamente e ostile all’usurpatore piemontese – e l’Italia, anche perché non di spia qualunque si parlava, bensì di una delle persone più vicine al Papa. Della Chiesa fino all’ultimo difese Gerlach, tanto da mostrare – come ha scritto lo storico britannico John Pollard ne “Il Papa Sconosciuto” (San Paolo, 1999) – tutto “il peggio di Benedetto, la sua ostinazione, la sua notoria irascibilità e non poca paranoia”. Tratti che l’allora segretario della legazione britannica a Roma, J. D. Gregory, notava già nei primi mesi di pontificato: “Il Papa presente è decisamente una mediocrità. Ha la mentalità di un parroco italiano che a stento abbia viaggiato e un modo tortuoso di condurre le questioni. Non è capace né di levarsi a grandi altezze né di controllare efficacemente lo svolgimento ordinario dell’amministrazione. E’ terribilmente ostinato e stizzoso”.

Un’ostinazione che fu ben evidente durante il conflitto, quando scosse una curia intorpidita e spesso divisa in fazioni a sostegno dei belligeranti, organizzando personalmente un sistema d’assistenza senza precedenti, della quale beneficiò anche Francesco Saverio Nitti, che come ricordava il professor Romanato, riuscì a ritrovare il figlio primogenito in Austria. “Furono probabilmente più di un milione le pratiche di carattere assistenziale per profughi, morti e mutilati attivate grazie alla sua opera”, ricorda Romanato. Benedetto XV agì soprattutto sugli episcopati locali, con pressioni al limite del diktat, affinché non si facessero trascinare nella centrifuga nazionalista. Si faceva inviare dal fronte capillari e continui aggiornamenti sullo stato della guerra – anche dalla sorella Giulia, residente in Veneto – spingendo i vescovi a stendere rapporti che poi sarebbero giunti sulla sua scrivania in Vaticano senza alcun filtro.

Fin dal principio aveva capito come sarebbe andata a finire, quali sarebbero state le conseguenze di quella strage che avrebbe definito inutile. Nel 1918, mentre v’era chi guardava alla conferenza di pace ed era già intento a discettare di nuovi confini, compensazioni e accordi più o meno segreti, lui scriveva all’imperatore d’Austria che “chi decide della pace e della guerra non è né l’Italia, né l’Inghilterra, né la Francia, ma unicamente il presidente della grande repubblica americana. Egli solo può imporre come la conclusione della pace, così la continuazione della guerra”. Due anni più tardi, scongiurando ancora una volta inascoltato che i potenti lavorassero a una pace giusta e senza scorie velenose, ammonì profeticamente sui rischi di lasciare in vita “i germi di antichi rancori”.

Tre mesi dopo l’elezione, nel dicembre del 1914, l’Osservatore Romano pubblicò un decreto in cui si presentavano le misure di assistenza materiale e spirituale ai prigionieri. Nella primavera successiva, nei corridoi della segreteria di stato vedeva la luce l’Opera per i prigionieri, organizzazione che in quattro anni avrebbe smistato più di seicentomila plichi di corrispondenza, tra cui centosettantamila ricerche di persone scomparse e quarantamila richieste di aiuto per il rimpatrio di prigionieri di guerra malati. Fu equidistante fino all’eccesso dalle forze in campo, tanto da rifiutare perfino di guardare un film sulla guerra che gli era stato inviato dagli inglesi.

Sforzi vani. Nonostante queste precauzioni, finì nel mezzo del fuoco incrociato. A seconda delle sue mosse per una pace giusta e duratura, fu accusato di essere le Pape boche, il “Papa crucco” o il “Papa francese”. Dopo la disfatta di Caporetto e la ritirata italiana oltre le linee del Piave, fu accusato di aver diffuso il disfattismo tra le truppe del generale Cadorna, tanto da meritarsi l’appellativo di “Maledetto XV”. Da lui, solo alzate di spalle. Lui che non amava neppure passeggiare all’aria aperta sapeva bene di non essere amato come il predecessore, il ruspante Pio X. Ma non fece mai nulla per cambiare, per far ricredere i detrattori. Il suo rigore, la sua meticolosità e precisione non avrebbero subìto sbandamenti. Neppure quando si trattò di negare alla cognata un intervento in favore del figlio Pino, chiamato alle armi. La donna supplicava il Pontefice, uno di famiglia, di trovare al giovane un posto nella cittadella vaticana, in uno degli innumerevoli e spesso inutili uffici di cui era allora ricca. Ma dal Papa giunse un irremovibile e fermo diniego: il ragazzo doveva sacrificarsi per l’onore dell’Italia. Anche a costo di rischiare la vita. E pazienza se da quell’Italia gli piovevano addosso accuse di collaborazionismo con i tedeschi che gasavano i soldati nelle trincee del Grappa e del Montello, del Carso e dell’altipiano d’Asiago. “Lasciate che parlino, tanto che possono fare?”, domandava a chi andava a ragguagliarlo su tutto il male che di lui si diceva in giro, sulla stampa e nei salotti cosiddetti buoni. E magari anche nei pressi del palazzo apostolico, in quel vaticanetto dove si riunivano quelli della vecchia guardia, i fedeli alla linea intransigente di Pio X, che aveva nel cardinale Rafael Merry del Val, di Papa Sarto segretario di stato, il centro catalizzatore.

E’ questo il motivo per cui Carlo Monti, l’uomo che durante il pontificato di Della Chiesa fece da tramite tra le due sponde del Tevere, ha riportato nei suoi diari – dove annotava i particolari di ogni incontro con il Pontefice e i vertici della segreteria di stato – commenti non proprio lusinghieri di Benedetto su Merry del Val. Eppure, pare che a quest’ultimo Della Chiesa dovesse la porpora, considerata la diffidenza che Pio X nutriva verso quel taciturno diplomatico genovese, sorta di figlio putativo di Rampolla. Nota Romanato che dalle carte raccolte durante il processo di canonizzazione, di Della Chiesa Sarto temeva l’insincerità: “Riceveva da lui lettere piene di deferenza e ossequio, ma sapeva che dovunque e con tutti criticava gli indirizzi del pontificato”, soprattutto la campagna antimodernista, che non a caso Benedetto XV avrebbe attenuato, pur confermandone i princìpi generali dettati dal predecessore. Anche per questo, nonostante l’avesse nominato arcivescovo di Bologna nel 1907 – concedendogli quel necessario completamento pastorale verso il papato – non gli consegnò la berretta cardinalizia fino al giugno del 1914, solo due mesi prima di morire.

Giacomo Della Chiesa non era un modernista, benché vi fosse chi nella cittadella vaticana parlasse di lui come prima vittima della Pascendi di Pio X. Certo, non amava la caccia alle streghe, preferiva il basso profilo e s’indignò quando – dando notizia della sua nomina a pastore del capoluogo felsineo dopo la morte del cardinale Domenico Svampa, finito nel mirino del Sant’Uffizio per certe sue idee aperte e moderne – il Giornale d’Italia scrisse che era stato inviato là a “ripulire i covi dell’eresia”, ma da vescovo diocesano ricordò ai fedeli che quando si sentono nuove dottrine “non conformi a quelle approvate dal Pontefice”, non ci si “deve lasciare ingannare. Quando il Papa ha parlato, questo deve bastare”. Il suo approccio, però, era diverso, e non prevedeva la condanna a priori di ogni nuova tesi, neppure di quelle scientifiche. Sempre ribadì con fermezza, tuttavia, che le teorie innovative dovevano essere in linea con il senso della chiesa.

Uomo di grande cultura, poco meno di un anno prima della morte improvvisa – si spegnerà per una polmonite nel gennaio del 1922, all’età di sessantasette anni – dedicò la sua penultima enciclica, la In Praeclara Summorum, non a trattare complessi problemi di dottrina, bensì a Dante Alighieri, poeta definito da Benedetto “molto più moderno di alcuni contemporanei”. Di Dante, il Papa scrisse d’ammirare “la prodigiosa vastità ed acutezza del suo ingegno”, mettendo in rilievo “la sua intima unione con la Cattedra di Pietro”. La “Commedia”, osservava ancora, non è altro fine che il glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio, tanto che essa può ritenersi “un compendio delle leggi divine”. Rispondendo implicitamente a quanti esaltavano il poeta riducendo la portata della sua fede cattolica, anche per gli attacchi ai papi del tempo, Benedetto osservava: “E’ vero. Del resto, poiché la debolezza è propria degli uomini, e nemmeno le anime pie possono evitare di essere insudiciate dalla polvere del mondo, chi potrebbe negare che in quel tempo vi fossero delle cose da rimproverare al clero, per cui un animo così devoto alla Chiesa, come quello di Dante, ne doveva essere assai disgustato, quando sappiamo che anche uomini insigni per santità allora le riprovarono severamente?”.

© FOGLIO QUOTIDIANO (15 settembre 2014)

Cento anni fa, il 3 settembre 1914, l’elezione di Giacomo della Chiesa. Capì per primo come tutto stava cambiando

di Gianpaolo Romanato

Se il conclave del 1903 era stato carico di tensione a causa del veto austriaco, quello del 1914 fu addirittura convulso per via di un evento ben più drammatico: la guerra. I cardinali entrarono infatti in clausura il 31 agosto, esattamente un mese dopo l’inizio del conflitto. Si trattava di eleggere il nuovo Papa mentre su tutti i fronti d’Europa scorrevano già fiumi di sangue. E i cardinali elettori venivano proprio dai Paesi coinvolti: sei erano francesi, quattro austro-ungarici, due inglesi, uno belga, uno olandese. Gli unici estranei al conflitto, che avrebbero potuto portare una parola più pacata — tre nordamericani — rimasero fuori dal conclave perché arrivarono a Roma quando il Papa era già fatto. Il clima che si respirava in Vaticano è ben esemplificato da Ernesto Vercesi nelle sue memorie: «Non parliamo di guerra», avrebbe detto conciliante il cardinale Hartmann, tedesco di Colonia; «Non parliamo di pace», gli avrebbe risposto gelido il cardinale Mercier, belga di Malines.

I grandi elettori furono 57 su 65 aventi diritto. Otto risultarono assenti, o per la distanza o per le condizioni di salute. L’ago della bilancia, ancora una volta, furono i 31 porporati italiani, che non raggiungevano però la maggioranza. L’Italia si era dichiarata neutrale e quindi l’elezione di un italiano parve la meno compromettente, ma diversi nomi (Domenico Ferrata e Antonio Agliardi, soprattutto) dovettero essere scartati per il servizio diplomatico precedentemente prestato nelle capitali ora in guerra. Potevano avere maturato simpatie, contratto debiti, annodato legami. La rosa così si restrinse e nella piccola scialuppa dei nomi superstiti (il benedettino Domenico Serafini, il cardinale Vicario Basilio Pompilj, il pisano Pietro Maffi) emerse la candidatura dell’arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo della Chiesa. Aveva sessant’anni, una lunga esperienza diplomatica (ma maturata in Spagna, lontano dai luoghi ora in guerra) e un’altrettanto robusta esperienza in Curia. Da sette anni era a Bologna, ciò che ne aveva completato il curriculum, arricchendolo con un solido respiro pastorale.

Non era notoriamente un beniamino di Pio X, che l’aveva promosso al cardinalato quasi in extremis, nell’ultimo dei suoi concistori, due mesi prima di morire, sembra per le insistenze di Merry del Val. Ma il distacco dall’ambiente del Pontefice defunto giocò a suo favore. C’era infatti da sopire il clima antimodernista che aveva tormentato gli ultimi anni del Papa trevigiano. Vescovi e cardinali chiedevano che nella Chiesa il vento della repressione si placasse, che certi personaggi fossero ridimensionati. E l’arcivescovo di Bologna parve la persona adatta. Non aveva compromissioni con i modernisti, ma dopo l’assunzione della cattedra bolognese si era sempre tenuto alla larga dalla Roma di Pio X. E poi veniva dalla più collaudata scuola diplomatica pontificia, quella di Mariano Rampolla del Tindaro (il grande sconfitto del conclave del 1903), di cui era stato il più fidato collaboratore sia durante la nunziatura in Spagna sia negli anni della sua Segreteria di Stato. Una garanzia, per chi doveva condurre la Santa Sede nel ciclone della guerra.

Fu così che il 3 settembre del 1914, al decimo scrutinio e dopo tre giorni di conclave, Giacomo della Chiesa divenne Papa, sembra con 38 voti, esattamente il quorum necessario per l’elezione, ciò che rese necessario, pare, il riconteggio dei voti e il controllo scrupoloso del suo voto. In base alle severissime norme sul conclave emanate da Pio X, se l’eletto avesse votato per sé (le schede erano riconoscibili) l’elezione sarebbe stata nulla. I cardinali nordamericani che arrivarono allora a Roma appresero così che, senza il loro apporto, la Chiesa aveva un nuovo Papa e si chiamava Benedetto XV. Un nome che non compariva da più di centocinquant’anni e che era appartenuto, nella prima metà del XVIII secolo, all’unico grande Papa del Settecento, Prospero Lambertini, anch’egli assurto alla cattedra petrina dall’arcivescovado bolognese.

Fu così che il 3 settembre del 1914, al decimo scrutinio e dopo tre giorni di conclave, Giacomo della Chiesa divenne Papa, sembra con 38 voti, esattamente il quorum necessario per l’elezione, ciò che rese necessario, pare, il riconteggio dei voti e il controllo scrupoloso del suo voto. In base alle severissime norme sul conclave emanate da Pio X, se l’eletto avesse votato per sé (le schede erano riconoscibili) l’elezione sarebbe stata nulla. I cardinali nordamericani che arrivarono allora a Roma appresero così che, senza il loro apporto, la Chiesa aveva un nuovo Papa e si chiamava Benedetto XV. Un nome che non compariva da più di centocinquant’anni e che era appartenuto, nella prima metà del XVIII secolo, all’unico grande Papa del Settecento, Prospero Lambertini, anch’egli assurto alla cattedra petrina dall’arcivescovado bolognese.

Piccolo di statura, con lineamenti del volto irregolari e un colorito perennemente pallido, Benedetto XV non aveva né il tratto umano del predecessore né il phisique du rôle di colui che sarà il suo successore. Ma aveva lo spessore intellettuale, la padronanza dei problemi e la capacità di governo che occorrevano in quel momento. Il suo pontificato durò poco, solo otto anni, ma furono anni assolutamente decisivi per il mondo e il cattolicesimo. La guerra, gli iniqui trattati di pace (nonostante i quali «restano i germi di antichi rancori», come scrisse nell’enciclica Pacem Dei munus del 23 maggio 1920); la dissoluzione di un ordine internazionale centrato sull’Europa e la nascita di un mondo nuovo tutto da costruire, la scomparsa di quattro Imperi (tedesco, austro-ungarico, russo, ottomano); la rivoluzione bolscevica; la comparsa di nuovi Stati e l’esplosione di una miriade di incontenibili nuovi nazionalismi; il germe, allora imprevisto, di quella che oggi è la drammatica questione medio-orientale; l’inizio delle stragi di massa, di cui rimase vittima la popolazione armena, che renderà necessario coniare la parola genocidio, fino ad allora sconosciuta a tutti i vocabolari.

Fu questo lo sfondo tragico e grandioso del pontificato di Benedetto, che dovette operare essendo ancora irrisolta la “Questione romana”, con pochi mezzi, di fronte alla diffidenza di tutti, ed essendo escluso, a causa del veto italiano, dalla Conferenza di Parigi. L’unica certezza su cui poteva contare era la Chiesa, moralmente purificata dall’operato del suo predecessore, rinsaldata attorno al vincolo di fede, finalmente libera da asservimenti politici e da tentazioni nazionalistiche, unificata attorno a un’unica legge dal Codex iuris canonici, che l’avrebbe proposta come la prima vera entità globale del Novecento. Benedetto raccolse insomma la migliore eredità di Pio X, e si mosse nel solco che questi aveva aperto.

Su queste basi appoggiò le iniziative che hanno reso duratura la sua azione: la capillare opera umanitaria a favore di prigionieri e dispersi (Francesco Saverio Nitti ritrovò suo figlio, prigioniero in Austria, grazie all’intervento vaticano); la celebre Nota del 1° agosto 1917 con l’inciso sull’«inutile strage» e le proposte per una pace fondata sulla giustizia e il diritto; il profondo rinnovamento del metodo missionario, che avviò la fondazione di quelle che oggi sono le giovani Chiese nei Paesi ex coloniali; il recupero all’obbedienza romana della cattolicità dell’Est europeo, dopo la dissoluzione dell’Austria-Ungheria e la fine del sistema delle Chiese di Stato (grazie anche all’operato di Achille Ratti, nunzio a Varsavia, che poi gli succederà); l’abrogazione del non expedit, che in Italia liberò i cattolici e pose definitivamente fine al clericalismo antinazionale, sollevando il laicato dalla responsabilità di dover gestire la “Questione romana”.

Dalla fragile cittadella vaticana, tenuta sotto controllo da tutte le parti in lotta, egli colse perfettamente l’epocale cambiamento che stava avvenendo e lo descrisse con queste parole in una lettera confidenziale all’imperatore d’Austria, scritta solo un mese prima della conclusione del conflitto, alla fine di settembre del 1918: «Nella presente situazione internazionale chi decide della pace e della guerra non è né l’Italia, né l’Inghilterra, né la Francia, ma unicamente il Presidente della grande Repubblica americana; egli solo può imporre come la conclusione della pace, così la continuazione della guerra; ed egli solo vuol dettare la pace nel tempo che gli resta della sua ultima presidenza». Era finita l’Europa e stava iniziando l’impero americano.

Nella galleria dei Papi novecenteschi Benedetto XV è rimasto finora in ombra. Ma, pur mancando ancora una sintesi storiografica adeguata alla sua importanza, la centralità del suo pontificato è ormai un dato acquisito.

L’eredità sconosciuta

Tra i vari anniversari della grande guerra l’elezione di Papa Benedetto XV, il 3 settembre 1914, rischia di essere uno dei meno citati. Papa Benedetto è uno dei meno noti fra i Pontefici che hanno guidato la Chiesa nell’ultimo secolo; non a caso lo storico John Francis Pollard ha intitolato la sua biografia The Unknown Pope, il Papa sconosciuto e in un certo senso questo sembra essere giustificato dai fatti, scrive Francis Xavier Rocca sul «Catholic News Service» dello scorso 29 agosto: il suo pontificato durato sette anni e mezzo fu relativamente breve e singolarmente avaro di successi, almeno secondo la mentalità del mondo.

In realtà Papa Benedetto XV lasciò una solida eredità alla Chiesa, consolidandone il ruolo di interlocutore imparziale in tema di guerra e di pace. Il cardinale Giacomo della Chiesa, arcivescovo di Bologna, venne eletto Papa meno di sei settimane dopo lo scoppio della prima guerra mondiale e subito iniziò una campagna contro il conflitto in corso. I suoi sforzi giunsero al loro apice nella Nota ai capi dei popoli belligeranti del 1° agosto 1917, in cui li invitava a deporre le armi e ad affidare a un arbitrato internazionale le questioni all’origine del conflitto. Sforzi che non sortirono effetti positivi, anche a causa della debolezza della diplomazia vaticana dell’epoca. «Nel 1914 — scrive Pollard nel suo libro — il Vaticano aveva relazioni diplomatiche solo con due grandi potenze, l’Austria-Ungheria e l’impero russo. E con quest’ultimo i rapporti non erano affatto buoni». Il presidente degli Stati Uniti d’America, Woodrow Wilson, che fece entrare la sua nazione in guerra nel 1917, era stato molto evasivo nel recepire gli appelli del Papa. Quando la guerra finì, nel novembre del 1918, il Vaticano non fu invitato alla conferenza di pace di Parigi. Profeticamente, Papa Benedetto XV criticò il trattamento punitivo imposto alla Germania, che poi avrebbe preparato il terreno all’ascesa di Adolf Hitler. «Quando — scrive Pollard — Giacomo della Chiesa morì, nel 1922, il Vaticano aveva relazioni diplomatiche con quasi tutte le grandi potenze, compresa la Germania, tranne gli Stati Uniti d’America e la Russia». Il Pontefice aveva lasciato in eredità una rete diplomatica tanto preziosa quanto poco appariscente.

© L’Osservatore Romano, 2 settembre 2014.